Имя выдающегося русского врача, «отца иммунологии», профессора, академика Санкт-Петербургской Академии наук Илья Ильича Мечникова хорошо известно в медицинских и научных кругах. Первый русский лауреат Нобелевской премии по медицине, получивший её в 1908 году, материалы для своих трудов собирал в Поволжье, используя образцы и исследования из Нижнего Новгорода, Казани и Самары.

Врождённая защита

Будущий учёный родился 15 мая 1845 года в Купянском уезде Харьковской губернии в семье разорившегося помещика Ильи Ивановича и Эмилии Львовны Мечниковых. Поступил и блестяще закончил с золотой медалью 2-ю Харьковскую мужскую гимназию, потом – Харьковский университет.

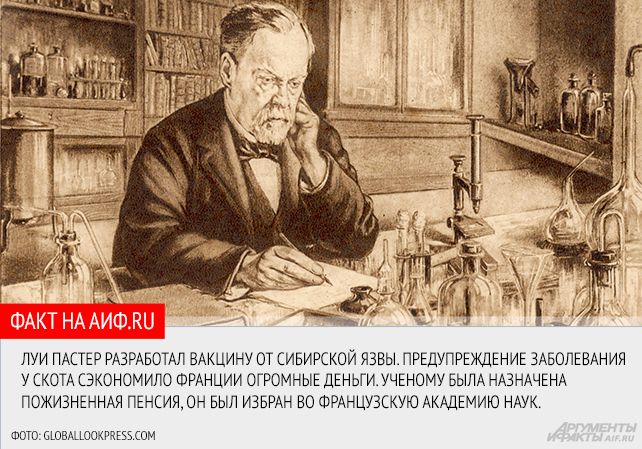

Был знаком с известным хирургом Николаем Пироговым, и по его рекомендации отправился на стажировку в Германию. Защитил в 1867 году в Петербургском университете магистерскую диссертацию, а с 1887 году работал в Париже, в лаборатории Луи Пастера.

Мечников первый среди учёных выдвинул теорию врождённого иммунитета и внутриклеточного иммунитета, исследовав механизмы защитных реакций живых организмов на вторжение инородных тел. По сути, он заложил основы современной иммунологии как системной науки. За это осенью 1908 года получил Нобелевскую премию в области медицины.

Работы Мечникова вновь обрели особую актуальность в 2020 году, во время пандемии коронавируса. Именно внутриклеточный иммунитет, как мы сегодня знаем, играет огромную роль в подавлении активности вирусных частиц. Первым это доказал Илья Ильич Мечников.

Удар по палочке Коха

Много времени уделял профессор исследованиям туберкулёза, путей его распространения и патогенеза. Сам Мечников признавался, что «дать бой» возбудителю этого опаснейшего заболевания его сподвигла трагическая гибель супруги, Людмила Васильевна, которая заразилась туберкулёзом и «сгорела» буквально за год.

Знаменитая поездка Мечникова в Поволжье в 1911 году как раз и была связана с изучением туберкулёза, а так же природных источников чумы. Группа учёных парижского института Пастера и Санкт-Петербургского университета в конце мая на поезде выехала в Нижний Новгород.

Там они пересели на пароход популярной на тот момент «самолётной линии» и отправились вниз по Волге.

Профессора ждали учёные Казанского университета, была надежда, что пароход остановится на пристани и удастся пригласить Мечникова на пару часов в аудиторию, где бы тот прочитал лекцию об особенностях иммунитета. Но увы, профессор торопился и пароход прошёл мимо города, без остановок. В газете «Казанскiй Телеграфъ», № 5424 за субботу, 14 (27) мая 1911 года вышла на эту тему коротенькая заметка: «Ученая экспедиция. Вчера мимо Казани, в составе 9 человек, во главе с известным ученым профес. И.И. Мечниковым проследовала вниз по Волге на Самолетском пароходе «Достоевский» ученая экспедиция, едущая, как известно, в низовья Волги для изучения и обследования по чуме Астраханских степей и других местностей нашего юга.»

Местное же население мгновенно распространило слух: по Волге едут большие учёные их города Парижу – ловить чумного клопа.

Экспедиция Мечникова собрала огромный научный материал, в том числе благодаря помощи учёных Казани и Самары, которые пересылали профессору свои наработки. В частности, учёный исследовал свойства кумыса и кисломолочных продуктов, неопровержимо доказав: употребление их повышает иммунную защиту организма и способствует замедлению течения туберкулёза.

Но до конца систематизировать все собранные материалы профессор не успел.

Грянула Первая мировая война, которую Мечников воспринял очень тяжело. Гуманист, он говорил: «Как это возможно, что в Европе, в цивилизованном краю, не сумели прийти к соглашению!».

Работа Пастеровского института была парализована. «Деятельность заведения совершенно прекратилась. Лабораторных животных из боязни оставить без корма убили, лишив, таким образом, работающих возможности вести исследования… Большинство сотрудников, служителей и ассистентов отправились на войну, остались только старики и женская прислуга» - писал он в своём дневнике.

Сердце пожилого профессора не выдержало, и 15 июля 1916 года он скончался. По завещанию, тело Мечникова кремировали, а прах выставили в урне в библиотеке Пастеровского института.

Там она находится и поныне.