Ассигнация взаймы

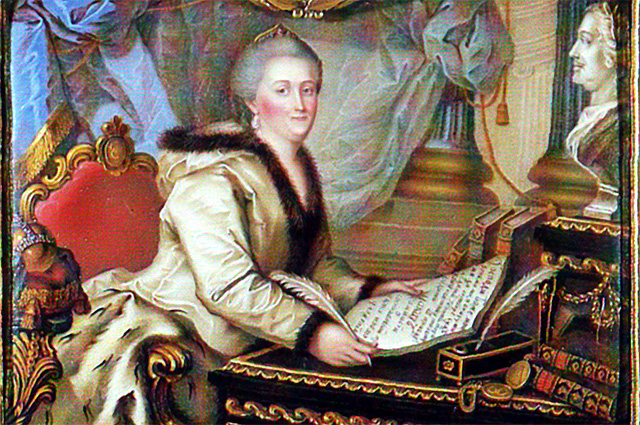

Российская денежная система в этом году отмечает один из самых знаковых своих юбилеев. Ровно 255 лет назад, под занавес 1768 года императрица Екатерина II подписала указ о введении в оборот бумажных денег.

Правда, екатрининские «бумажки» были не совсем полноценным платёжным средством в современном смысле этого слова. Они назывались ассигнациями, и фактически представляли собой долговые расписки о том, что государство берёт у населения взаймы монеты из драгоценных металлов. Мера была скорее вынужденной, чем осмысленный шаг финансового прогресса. Россия вела тяжёлую войну с Турцией, и остро нуждалась в пополнении казны.

Тем не менее начало трансформации государственных финансов и переход от монет к купюрам было положено. А сама императрица Екатерина II полтора века спустя оказалсь на второй по номиналу денежной купюре страны: 100-рублёвке образца 1910 года. Самой же крупной «денежкой» 110 лет назад была 500-рублёвая купюра с изображением, как нетрудно догадаться, легендарного Петра I.

Дослужиться до «катеньки»

В музее Отделения Банка России — Национального банка по Республике Татарстан хранятся уникальные образцы банкнот Российской Империи. Там рассказали, что 100 рублей в начале ХХ века, до революции 1917 года были очень крупной суммой.

Так, например, опытный учитель гимназии или преподаватель в университете без кафедры получал 100 рублей в месяц. Такая же зарплата была у титулярного советника — на современный лад это примерно на ступеньку ниже, чем заместитель главы города, начальник отдела в мэрии. «Дослужиться до «катеньки» — то есть до зарплаты 100 рублей в месяц — разговорное выражение, обозначающее «выбиться в люди», «стать мелким начальником», так как именно доход порядка 1200-1500 рублей в год означал границу среднего класса того времени.

Крестьянин в то время зарабатывал за летнюю страду порядка 30-50 рублей, 25 рублей в месяц получал рядовой писец в казённой канцелярии. Рабочий высокой квалификации в месяц имел 70-80 рублей, кузнец — 90 рублей. Зарплата губернского судьи с надбавками могла быть до 700 рублей, то есть уже больше «петеньки».

Впрочем, купюры в 500 рублей в народном обороте практически не встречались, их видели воочию разве что банковские служащие. Эти дензнаки использовались практически всегда для расчётов, говоря современным языком, между «юридическими лицами». То есть купцами, промышленниками, при совершении крупных сделок и т.д.

А как же цены?

Уровень цен конца XIX — начала ХХ веков довольно сложно сегодня соотнести к существующему. Дело в том, что какие-то товары и услуги тогда стоили непомерно дорого, а какие-то — наоборот.

Например, на 100 рублей в 1912 году можно было купить 70 грамм золота 999 пробы. Сегодня покупка 70 грамм в банке в слитке обойдётся примерное в 370 тысяч рублей.

Однако если пересчитать суммы в «жидкой валюте», то на 100 царских рублей можно было тогда купить 250 бутылок водки по цене 40 копеек за бутылку. Правда, в русской мере жидкостей водочная бутылка имела ёмкость 0,61 литра (1\20 ведра). При пересчёте на нынешние поллитровки по цене 350 руб за 0,5 «беленькой» выходит, что царский рубль примерное равен 1000 современных.

Обед в столовой Казанского университета стоил 15 копеек. То есть на «катеньку» можно было накормить 667 голодных студентов. Сейчас же, при цене обеда в 220 руб, получается, что тогдашний «стольник» равен 147 тысячам современных.

Если же говорить про «петеньки», то за десять «бумажек» с изображением Петра I можно было купить неплохой каменный дом в престижном районе Казани. А за одну «петеньку» сторговать по залогу деревянную избу на окраине.

Купюра — в треть зарплаты

Наличие в обращении купюр такого огромного по покупательской способности номинала было обосновано: ведь ещё не существовало в привычной нам форме безналичного денежного обращения и электронных платежей.

Во времена СССР Госбанк установил негласное правило — самой крупной купюрой в обращении должна стать такая, чтобы её номинал был равен 1/3 средней зарплаты «гегемона» — то есть представителя квалифицированного рабочего класса.

Именно поэтому «сторублёвка» продержалась так долго: с конца 60-х и до начала перестройки зарплаты рабочих высокой квалификации, с премиями и переработками достигали как раз 300-350 рублей. Хотя в среднем по Союзу получали, конечно, заметно меньше.

Финансовая катастрофа 90-х, гиперинфляция давно стёрли это правило. В нынешнее время правило «одной трети» давно не работает. С 2006 года самой крупной купюрой в России остаётся 5000-ная. И, как не раз комментировала глава Банка России Эльвира Набиуллина, планов по выпуску «червонца» — 10-тысячной купюры — в обозримом будущем нет.

Введение в оборот новой крупной купюры сопряжено с огромными затратами, ведь придётся перенастраивать купюроприёмники в десятках тысяч банкоматов и терминалов по всей стране. А кроме того, сегодня в рознице порядка 85% всех транзакций проходят в безналичной форме, то есть по банковским картам, QR-кодам, онлайн-переводам. Это удобно, безопасно и выгодно. А крупные купюры для расчётов, как раньше «катеньки» и «петеньки», больше не нужны.

Начавшаяся 255 лет назад эпоха бумажных денег постепенно уходит в историю.